なんで横顔ってデカクなるんだろう?

てか、オルガー君描くと何故か頭でかくなる。髪型が簿リューミーだからか?

オルガーくんの顔個人的に気に入ったし、めんどくせーから修正しないけど。

これまた絵・文ともにスカイプ中落書き。

喋りながらザカザカ描くのって楽しい。

あれ以来、セルダ君が三日ほど口を利いてくれない。

アレ、というのは・・・まぁちょっとした悪戯心の発露だったのだが、潔癖症なセルダ君はいたく腹を立ててしまった。

私はただセルダ君お気に入りの坊やに挨拶がてら接吻けただけなのだが、間の悪いことにオルガー君が発作を起こした挙句、彼の衣服を緩めているところをセルダ君に見つかってしいまったというわけだ。

誤解だというのに、セルダ君は私に『帰れ』と吐き捨てて背中を向けてしまった。口達者で傲岸不遜な青年だが、彼のこういった部分は可愛らしく微笑ましい。

とはいえ、私も正直オルガー君のことは気にかかる。悪気がなかったとはいえ、発作を誘発させたのは私なのだ。初対面の頃と比べ随分と回復していたと思ったのだが、やはりまだ無理はできぬ身体なのだろう。

可哀想なことをした。

らしくもなく私は『反省』などしている。

・・・・・ふむ、私の辞書に『反省』だの『後悔』だのといった女々しいものは存在せぬとばかり思っていたのだが、これは改めねばならぬか。

渋るセルダ家の使用人に問いただし、私はオルガー君の部屋を聞き出し見舞いに向かっている。

下手をするとまた刺激してしまうかもしれぬが、私はどうにも己の好奇心を押さえ切れなかった。謝罪したい気持ち以上に、私は彼と話してみたいと思い始めていた。

確かにあの子供は美しいが、それだけであのセルダ君がああも関心を寄せるだろうか?美しいということだけでいうならば、鏡の中に映る彼自身を凌駕する存在などそうそうなかろうに。

「実に興味深い」

私は退屈を好まない。退屈は脳の働きを鈍らせ精紳から活力を奪ってゆく。

それに比べ好奇心は素晴らしい。何かを知ろうと欲し求めている時の気分は実に良い。心身に力が漲る感触は非常に心地良い。もっとも、好奇心から人外の力を求めて少々痛い目にあいもしたのだ、それも今となっては良き思い出だ。

教えられた部屋の扉を数回叩き、暫し待つ。

「誰?」

意外なことに、返事が返ってきた。

「ルガール・バーンシュタインだ」

私は彼の返事は待たずに部屋に入った。

彼の部屋は物が少なく、小ざっぱりと片付いていた。内装や調度品の趣味の良さは流石セルダ君といったところか。

「少し、いいかね?」

窓際のベッドに上半身を起こして座っていた彼の隣に私も腰を下ろす。彼の反応はない。拒絶も受容も何もない。ただ無言で私の姿を大きな瞳に映しこんでいるだけだ。

「起きていて大丈夫なのか?」

そう問いかけると、彼は小さく頷いた。どうやらさほど身体的にキツイ状態ではなさそうだ。

「オルガー君・・・・先日は悪いことをした」

子供に長々しい社交辞令は混乱を招くだけと判断し、私は単刀直入に本題に入った。

「不躾な真似をした。許してはくれまいか?」

慣れぬ許しを乞う様は、我ながら不器用で嫌になる。

「ルガール・・・・・僕はあなたを知ってる・・・気がする」

「ん?」

予想外のオルガー君の反応に、私は些か戸惑った。覚えている、というのはドイツでのことを指しているのだろうか。確かに保護した責任上、彼の様子を身に幾度か病室に足を運びもしたが言葉を交わしたことは一度もないはずだ。

「ルガール・・・・」

「何かね?」

「お見舞いに来てくれたの?」

彼の発言は唐突で脈絡がなく、あちこちに飛び火する。子供と同じだ。

「まぁ、そんなところだ」

謝りに来たと正直に告げるのは妙に気恥ずかしかったため、私は彼の言葉を肯定した。事実、病人の部屋に様子を伺いに行くことを世間一般では見舞いと称するのだから、わたしは嘘は吐いていない。

「ありがとう」

「・・・・・・あぁ」

素直に礼など述べられて、私はすっかり調子が狂ってしまった。

ドイツにいた時同様、彼には何かが欠けている。だが、あの頃にはなかった充実した穏やかさが全身を包んでいるようにも見えた。欠けていながら虚ろでない存在。

無垢。

自然に浮んできた単語に私は苦笑した。世間が認識しているであろうルガール・バーンシュタインという男に、こうも似つかわしくない言葉もそうはなかろう。

「それで、私は君の赦しを得たと解釈しても良いのかね?」

「え?」

何のことか分からぬというように小首を傾げる子供に、私は深い溜息を吐いた。

この子供はここまで何を聞いていたのか?

「あの・・・ごめんなさい」

「いや、君が謝ることではない」

困った表情で私に詫びるオルガー君には・・・何と言うか小動物的な愛らしさがある。そういえばセルダ君は美しいもののみならず可愛いものも好きであったか。

「先日は、君の許しもなしに接吻などして驚かせてしまった。私としてはほんの悪戯のつもりだったのだが、結果的に君を苦しめてしまった。悪かった」

ここまで説明してやれば、いかにこの子供が鈍くてもわかるであろう。というか、これでわかってもらえないと私が困る。

「怒ってないよ」

オルガー君は子供のような笑顔を私に向けてくれた。

私はどちらかと言わず子供など好かぬ性分であったはずなのに、何故かこの子供の持つ独特の愛らしさには心惹かれるものがある。

「だって、僕ファビィやケンともキスするもん」

「何?!」

サラリと口にされた言葉に私は目を剥いた。

ケン・マスターズ・・・貴様はセルダ君のみならず、こんないたいけな子供にまで手を出しているのか?

夜毎成熟した華と可憐な蕾を侍らせ酒池肉林か?

羨ましい・・・いや、けしからん。実にけしからんぞケン・マスターズ。

粛清だ。修正だ。ジェノサイドカッターだ。

「ルガール?」

「ああ・・・・何でもないよオルガー君」

袖口をキュっとつかまれ、私は我に返った。

「怖いカオしてたよ?」

「すまんね、限りなく地顔だ」

「ふーん」

アッサリと納得され、私はらしくもなく少しだけ傷ついた。

「ところで、ケン・マスターとはどんな時キスをするのかね?」

ヤツに仕置くれてやるのは決定事項だが、今はオルガー君からなるべく詳細な情報を聞き出すべきであろう。

「えっと、おはようと、行ってきますと、おかえりなさいと、おやすみなさい・・・かな?」

「・・・・・」

もしかすると、私は何か大きな勘違いをしていたのだろうか?

「それ以外には?」

いや、まだわからん。

子供と言うものは、聞かれてもいないどうでも良いことをペラペラと得意げに喋る一方で、聞かれなかったからという理由で重大なことを黙っていたりするものだ。

「え・・・・・と・・・・」

口ごもり俯くオルガー君の顔が赤い。

ふむ、やはりそういうことかケン・マスターズ。最悪セルダ君に隠れて館内不倫という線も出てきたぞ。

「あのね・・・恥かしいからファビィには内緒だよ?」

「ああ、安心したまえ。私は口は堅い」

そう、折角の情報を無駄に垂れ流したりはしない。必要な時まで封印し、ここぞという時に有効利用してこそ情報とは意味を成すのだ。

しかし、恥かしいからセルダ君には内密にしてくれとは・・・・・・どうやら私の予想は当たったようだ。

「僕、今でも時々すごく怖い夢を見るんだ・・・・」

「夢?」

「それで、怖くて眠れなくなっちゃって。ファビィがいればファビィのとこに行くけど・・・ファビィは忙しいから」

少し淋しそうに俯くオルガー君にとって、セルダ君は母そのものなのだろう。美貌と強さを兼ね備えたセルダ君は、その資質に相応しく傲慢な峻険さを持つ青年だが、どうしたわけかこの子供にだけは無条件に優しい。こうしてオルガー君と接していると、何となくセルダ君の気持ちがわかる気がする。

「彼は人気者だからな」

実際、彼がこの城でゆったりと寛いで過ごせる日は、年間通してもそう多くはあるまい。貴族としての優雅さを誰よりも持ちながら、貴族的な怠慢・倦怠・怠惰とは無縁なのだ。それら全てが求める『美』のためだというのだから恐れ入る。

「だから、僕・・・・たまに、本当にたまにだよ?ケンのところに行くんだ」

「なるほど」

怯えて縋ってくる子供を当然のように美味しく頂くとは、流石だなケン・マスターズ。

「ケンは『怖い夢は人に話しちまえ』って、僕の話を聞いてくれるんだ。僕が怖くて泣くと、『大丈夫だ』って抱きしめてキスしてくれる」

いかにもあの若造が言いそうな台詞ではないか。まったく、どんな育ち方をすれば二十歳をすぎてああも単純明快でいられるのか。

「それから、すごくお腹が痛くて我慢できないで泣いてた時も、痛いトコさすってキスしてくれた」

この子が泣くほどの腹痛・・・大丈夫なのか?オルガー君が保護された際の酷い有様を知っているだけに私は不安になった。

「その腹痛のことをセルダ君は知っているのかね?」

「うん。僕ちゃんと話したよ。どこか痛かったり、身体がだるかったりしたらすぐに言いなさいってファビィに言われてるもん」

「そうか。ならば良いのだ」

私からもセルダ君に伝えておこう。一応念のために。

それにしても、ケン・マスターズの接吻が単純に保護者のキスであったとは拍子抜けだ。私ともあろう者が、何という勘違いをしていたのだろう!真相がわかれば酷く間抜けだ。

「ルガールも家の人とキスするでしょ?」

「・・・・いや」

当然のように聞かれ私は溜息混じりに否定した。妻に先立たれ息子と娘が各一人づついるが、もうおやすみのキスをするような年齢ではない。

「何で?」

「何でと言われてもだな・・・二人とももう大人であるからして・・・・」

私がそんなことをした日には、息子は白目を剥いて倒れ、娘は迷うことなく護身用の拳銃を私の心臓目掛けて発砲するだろう。

「家族なのに?」

「家族にもいろいろあるものだ」

「・・・・・そんなの淋しいよ」

悲しそうに顔を伏せるオルガー君に、私は何かわけのわからぬ感情がこみ上げてくるのを自覚した。この子には計算も何もない。ただ感じたままに言葉を発し表情を変化させる。

今この子が浮かべている悲しみの表情は、他の誰でもなく私への感情なのだ。そう認識することは嬉しくもありすこしくすぐったくもあった。

「ルガール可哀想」

「オルガー君・・・」

参った。面と向かって可哀想などと言われたのは初めてだ。正直リアクションに困る。

「僕は、ルガールとするの嫌じゃないよ?」

「何(ナニ)?!」

「キス」

「あぁ・・・・キスか・・っ」

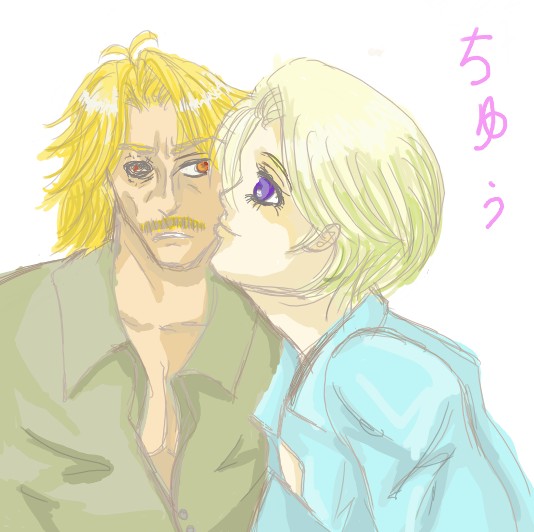

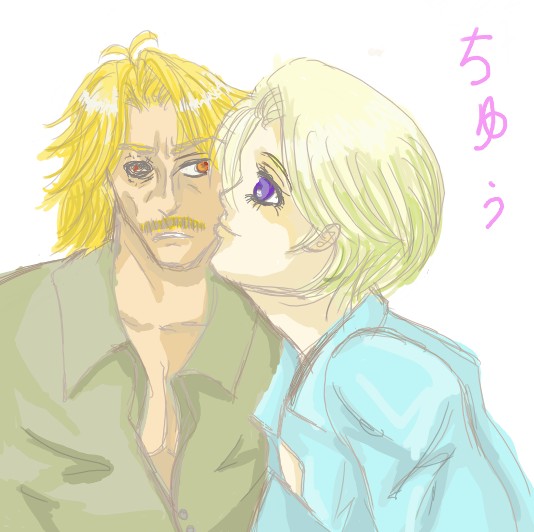

不意打ちだ。

反応できないほど自然に奪われた唇に私は不覚にも固まった。まったくこの子はどこまでも私を驚かせてくれる。

「僕ね、ファビィとケンの次にルガールを好きになることにしたから」

「それは光栄だ」

これは告白されたととるべきなのだろうか?それともただ単に、キスをする家族もいない憐れな中年が同情されているだけなのか?

「ルガールもして?」

上目遣い小首を傾げるその仕草は誘惑以外の何物にも見えず・・・・やはり何か仕込んでいるなケン・マスターズ。

「何のキスをすれば良いのかな?」

心の中でケン・マスターズにゴア・フィストを叩き込むイメージを繰り返しながら冷静な態度を保つ。

「んーーー・・・・じゃぁ、友達のキス!」

「では、私たちの友情の始まりを祝して」

男同士の『友達』はキスなどしないというツッコミを飲み込み、私はオルガー君の頬に触れるだけの接吻を与えた。

・・・・それだけの行為に、奇妙に胸がざわめく自分に驚いた。童貞の子供でもあるまいに、何をしているのだ私は。

「これで僕たち友達だね?」

友達から始めるのも悪くないかもしれぬ。屈託なく笑うオルガー君に頷き返しながら私は思った。