鉄道旅日記

第六章 香川徳島鉄道旅行

四国を鉄道で旅行する場合、メインのルートはどうしても予讃線や土讃線になってしまう。土讃線の大歩危付近は徳島県ではあるが、より東側、つまり徳島や鳴門方面は回遊ルートからは外れがちである。そこで今回は徳島県と一部香川県にスポットを当てた旅行を計画した。

6.1 高松琴平電気鉄道琴平線

ことでんの愛称で呼ばれるこのローカル私鉄は、近年は京急の古い車両を数多く導入していることでも知られている。琴平線はかつての金刀比羅街道に沿い、溜池の多い讃岐平野を琴平から高松まで結んでいる。琴電琴平駅を出ると JR土讃線の下をくぐる。榎井(エナイ)、羽間(ハザマ)、岡田(レオマリゾート最寄駅)、栗熊、羽床(ハユカ)と郊外の無人駅に停車していく。河川である綾川を渡って滝宮。菅原道真の雨乞にちなんだ滝宮念仏踊りで知られる滝宮天満宮がある。イオンモール前にある綾川駅で高校生が多く乗り込んだ。陶(スエ)、畑田、挿頭丘(カザシガオカ)と田園地帯の無人駅が続く。高松市に入り岡本に停車。右手にある大きな池は奈良頭池。円座、一宮、空港通り(道路直下の比較的新しい駅)と過ぎて左手に車両基地が見えて、仏生山駅に着く。右手高台には高松藩主の菩提寺である法然寺がある。電車は北上して複線となり、太田、伏石、三条を経て複線工事区間となり栗林公園駅に着く。日本庭園が美しい名勝栗林公園の近くに位置する。ここから再び複線。JR高徳線の下をくぐり、構築物の下にもぐって河原町に着く。志度線と長尾線が分岐する。片原町を過ぎると、電車は高松城の内堀に沿って走り、終点の高松築港駅に到着した。

6.2 高徳線特急うずしお号で徳島まで

JR高松駅はかつては宇高連絡船を降りて、各方面への列車に乗り込む形をとっていたため、ホームは櫛形で、すべての列車は同じ方向へ出発する。高徳線の列車は1.5キロメートルほど予讃線と平行して西に向かい、大きく左にカープして高松の市街地の外縁をぐるりと半周する。右手に栗林公園が見えて、栗林駅に着く。その後左前方に屋根の形をした溶岩台地が近づき、屋島。左手に五剣山の岩峰が現れる。そして、志度に到着。大河ドラマべらぼうの主要人物である、平賀源内の出身地で記念館がある。志度から丘陵地帯に入る。所々に溜め池が見える。讃岐津田駅を通過してまもなく左側に津田の松原が見え、その後瀬戸内海が見える。丘陵地帯をすぎ、丹生(ニブ)を過ぎると平地が開け三本松駅に到着。三本松を出ると手袋製造上の多い一帯を通って丘陵に入り引田につく。引田は、香川県東部の港町である。引田を発車するとわずかに海が見えた後、県境の山越えとなる。いくつかの短いトンネルの後989メートルの大阪山トンネルを抜け徳島県に入る。前方に吉野川下流の徳島平野が開け、板野につく。ここから吉成駅まではもともと私鉄だった区間で駅間距離が短い。駅を2つ通過し、池谷(イケノタニ)に着く。鳴門線が分岐し、二つのホームがV字型をなしており、その間に駅舎がある。列車は南方向に進み、吉野川下流の沖積平野を走る。ハスの畑が広がる。ほどなくして、吉野川の長い鉄橋を渡る。左手は2本の道路橋の向こうに紀伊水道が望める。橋を渡り終えると、右から徳島本線が合流し、市街地に入る。右に徳島市のシンボル眉山を見て、徳島駅に到着した。

6.3 徳島本線特急剣山で徳島から阿波池田まで

徳島を出発し、新町川を渡って佐古を過ぎると高徳本線と別れる。ほどなくして蔵本に停車。徳島大学の一部や県立中央病院がある。しばらく徳島平野の中を走り鴨島に停車。かつて製紙の街として栄えた。一駅通過して、阿波川島に停車。右手に川島城の再建天守がちらっと見える。受験生に人気の学駅を通過。この辺はぶどうの産地。しばらくして阿波山川に停車。左手に阿波富士と呼ばれる高越(コウツ)山が見える。徳島本線唯一のトンネルを抜ける。ここから本線はずっと吉野川を右に見て走る。穴吹川の橋を渡って穴吹に停車。対岸は以前は県西部の中心地だった脇町。一駅通過し貞光に停車。西日本第二の高峰剣山の玄関口。そうめんで有名な阿波半田を通過。スピードを上げて走り阿波加茂に停車。一駅通過の後土讃本線と合流し佃を通過。そして阿波池田に到着した。

第五章 紀勢本線旅行

紀勢本線は和歌山市-亀山の384.2キロに及ぶ長大路線だが、全線がつながったのは昭和34年である。昔の一時期は東京発のブルートレインが紀伊勝浦まで走っていたこともあったが、現在は全線で特急が走るとはいえ全体としてローカル線の色彩が強い。白浜から大阪方面は特急が多く運転されているが、パンダがいなくなった後に賑わいが保てるかが課題であろう。

5.1 特急南紀号で紀伊勝浦まで

特急南紀号は、名古屋から関西本線、河原田(通過)から第三セクター伊勢鉄道、津から紀勢本線を通って紀伊勝浦に至る。新宮までJR東海、その先はJR西日本エリアである。 名古屋を出ると、集結していたさまざまな路線と別れていく。弥富を過ぎると木曽川の長い鉄橋を渡り、長島を過ぎるとほぼ合体している長良川・揖斐川のこれも長い鉄橋を渡り桑名に停車。旧東海道の海路だった部分の西端である。養老鉄道、三岐鉄道と接続する。 桑名を出ると周囲に工場が多くなる。工場地帯から街中に入って四日市に停車。貨物の拠点がある。その少し先の河原田から伊勢鉄道に入る。ここから非電化区間。鈴鹿川を渡って鈴鹿に停車。乗降客はいなかった。ここから少し離れた海沿いには、旧東海道から分岐して伊勢神宮へ向かう伊勢街道が通っており、最近放送のあった"ブラタモリ"でタモリ氏が歩いた道である。 鈴鹿を発車すると工場がいくつかある。路線は昭和48年開業で高架や直線区間が多く、列車はスピードを上げて走る。にぎやかな街並みになって津に停車。もとは安濃津と呼ばれていたが、15世紀の終わりの地震と津波で港が壊滅し、呼び名は単なる"津"になっていった。平地の中を南に進み、松阪に停車。山沿いに南東に走り、多気に停車。ここで鳥羽方面の参宮線が分岐する。 多気を出てしばらくすると伊勢平野が終わり、紀伊長島までは紀伊山地の中を走る。渓谷沿いを走り、時々切り立った崖の絶景が見られる。ほどなくして三瀬谷に停車。山の中の街で若干降りる人がいた。大内山駅から谷が狭まり、峠越えになる。多くのトンネルをくぐると熊野灘の海沿いに出る。ここから串本までは海岸近くを走る。紀伊長島に停車。 紀伊長島を出るといくつかのトンネルをくぐる。海には真珠の養殖場が見える。尾鷲付近は昭和19年の東南海沖地震の津波で大きな被害を受けたため、集落は護岸堤防の内側にある。列車は海岸より少し内側の起伏の多い区間を通り、進路を南にとって尾鷲に停車。 尾鷲から熊野市までは紀勢本線で最後の開通区間である。変電所のような施設を過ぎると海沿いの起伏のある地帯をいくつものトンネルで抜けていく。線路は比較的まっすぐでスピードを出しやすい。後半は長いトンネルが三つほどあり、熊野市に停車。 熊野市を出ると、短いトンネル二つでトンネル区間は終わり、七里御浜という長いまっすぐな海岸線を熊野街道と並行して南南西に走る。だが、この区間は線路は海沿いではなく、かなり走ってから沿岸の近くに出るが、海は少ししか見えない。熊野川を渡ると和歌山県に入り、新宮に停車。多くの客が降りた。ここからJR西日本エリアとなる。 新宮を出ると紀勢本線車窓最大のハイライトともいえる王子ヶ浜のまっすぐ続く海沿いを走り、那智熊野大社に近く立派な駅舎がある那智駅を通過して、終点の紀伊勝浦に到着した。

5.2 普通列車で白浜まで

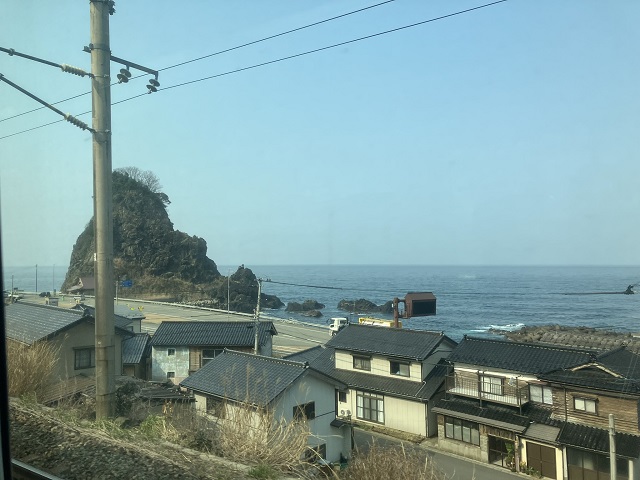

紀伊勝浦を出ると、小さいトンネルをいくつもくぐって湯川。海が目の前にある駅。景色の良い森浦湾沿いに進んで太地。かつてのクジラ漁で有名な街だが駅は集落よりかなり山沿いにある。小さな水田地帯にかかると下里。太田川を渡ると玉ノ浦の絶景車窓を見つつ紀伊浦神。山越えをして紀伊田原。海に突き出している山をトンネルでくぐり、再び海側になった後内側に入り古座。海沿いやや内側を道路と並行して走り紀伊姫。海側車窓に景勝地「橋杭岩」が見え、串本に着く。潮岬や紀伊大島の観光拠点である。ここが紀伊半島の南端部分で、列車はここから方角を変えて和歌山方面に進む。ここから山に入って分水嶺を超え、紀伊有田。みかんなどで有名な有田市ではない。短いトンネルが続き田並(写真)。さらに海沿いを短いトンネルの連続で抜けて田子。海岸の絶景とトンネルが交互に展開し和深。同様の車窓が続き江住。さらに見老津。あまり海が見えなくなり、やがて特急停車駅の周参見に着く。近くにはすさみ温泉ホテルベルヴェデーレというお洒落なホテルがある。山側を迂回し紀伊日置(ヒギ)。さらに椿。一旦海が近づきまた内陸に入って紀伊富田。そして白浜に着く。空港・温泉・千畳敷などの景勝地はこれより海側にある。

5.3 特急くろしお号で新大阪まで

白浜のアドベンチャーワールドでは30年以上にわたってパンダを飼育してきたが、今年すべて中国に返還されることになった。米中対立の中で米国側に与する日本としてはいたし方ないところか。すれ違うパンダ塗装の特急列車も虚しく見えてくる。 白浜を出るとほどなくして市街地に入り紀伊田辺に停車。市街地をぬけると海岸の近くを走り南部(ミナベ)に停車。その後しばらく海岸車窓が展開する。その後街道は海沿いを通るが、鉄道は内側に入り、丘陵地帯をしばらく走って御坊に到着。この駅は当初市街地からかなり離れたところにつくられた。とても短い私鉄として知られる紀州鉄道の接続駅。 御坊から海南までは山が海に突き出た地形の中をいくつものトンネルをくぐりながら進む。海は御坊の少し先のところまでたまに見える程度になる。湯浅(しょうゆ発祥の地)、藤並、簑島(有田市の中心)、海南と停車する。海南の手前で最後の海岸車窓が短い間見れる。海南を出るとしだいににぎやかな街並みになって和歌山に到着。ここから阪和線に入る。阪和線はもと阪和電鉄で、より海沿いを走る南海電車と競合していた。この競合は現在も続いている。特急は途中関空への接続駅である日根野のみに停車し、スピードを上げて「あべのハルカス」に向かってひた走り、大阪のターミナル天王寺に到着。ここから大阪環状線を通って大阪(地下ホーム)、東海道線に入って終点新大阪に到着した。

第四章 銚子電鉄旅行

銚子電鉄は銚子-外川間6.4kmを走る小規模な私鉄である。近年では「ぬれ煎餅」の販売が経営危機を救ったことで知られている。その他にも駅のネーミングライツ販売や他企業とのタイアップも行っている。銚子駅の銚子電鉄のホームはJR線ホームの末端にある。銚子を発車すると、すぐにヤマサ醬油の工場の中に分け入って仲ノ町に停車する。ここには車両基地があり、かつて主要私鉄を走っていたベテラン車両達に会うことができる。

坂東二十七番札所飯沼観音(円福寺)に近い観音駅を過ぎると、左側車窓に利根川と銚子大橋がのぞまれ、本銚子からは市街地を後に松林の中の登りにかかる。笠上黒生は育毛剤メーカーがネーミングライツを買って「髪毛黒生」駅となったままのようだ。ここで台地上に出て、西海鹿島、海鹿島(アシカジマ)は住宅地になっている。この付近は風光明媚な地として知られ、竹久夢二が「宵待草」を作詞したのは海鹿島であった。キャベツ畑と防風林の向こうに太平洋をのぞみ、君ヶ浜を過ぎると、左に白い犬吠埼灯台が近づき、旅館やホテルの点在する犬吠駅に着く。この駅はみやげ売店などがある犬吠埼観光の拠点駅である。次は終点の外川で、駅は町はずれの台地上にある。「外川千軒大繁盛」と江戸時代にうたわれた漁港だが、現在はひなびた漁村になっている。

第三章 天竜浜名湖線旅行

天竜浜名湖線の前身は国鉄二俣線で、戦争で東海道線の浜名湖の橋梁が破壊された場合のバックアップとして開通したことはよく知られている。しかし鉄道敷設の計画はその前からあり、最初の区間の開通が昭和10年、全線開通が昭和15年である。国鉄民営化の時期に第三セクターに転換した。現在の駅数は国鉄時代からかなり増えている。また駅舎や橋梁などの多くが登録文化財となっており、レトロな雰囲気のローカル鉄道がセールスポイントとなっている他、近年では人気アニメとのコラボ企画を実施している。

3.1 掛川から天竜二俣まで

(以下、*付きの駅舎・橋梁は登録有形文化財)掛川を出発すると、東海道線と1km並走したあと右側に分岐し掛川市役所前。すぐに逆川を渡ると西掛川。桜木*に差し掛かると左手にヤマハ掛川工場(現在は事業所)。右カーブし北上。沿線には田園地帯が広がる。いこいの広場・細谷・原谷*をすぎて原谷川鉄橋*(105m)を渡ると原田。山が迫り、板ヶ谷トンネル(105m)を抜けて戸綿。太田川鉄橋*(192m)を渡り左カーブで南西に向きを変え遠州森*。「森の石松」で知られる。その後森町病院前・円田・遠江一宮*。北西に向きを変え、高速をくぐってすぐ敷地。敷地トンネルを抜けて豊岡、左手天竜川が近くなり上野部。神田トンネル(260m)・伊折トンネル(218m)をくぐると天竜二俣駅*に着く。

3.2 転車台&鉄道歴史館見学(天竜二俣駅)

転車台見学ツアーには12名程参加していた。駅を出て移動中に天浜線の車両の現状説明を聞く。現在は3編成を除いてタイアップのラッピング車両となっている(尚、ラッピング車両の中には窓ガラスもペイントしているものがあり、そのような車両は窓ガラスが曇っていて景色が見づらい)。洗車機で車両の洗車をしていたが、接触で着いた草木を落とすのが主目的で、正式な洗車は手作業。続いてかつてのSL給水塔を見て、今も昭和が色濃く残る社員宿舎の間を通り転車台へ。エヴァンゲリオンのモニュメントとともにコラボのラッピング車両が鎮座している。転車台ではディーゼルカーによる実演。建物内の鉄道歴史館には国鉄時代のアイテム、現在のタイアップの説明板、古い駅事務室の再現などがある。最近では多くの著名人が撮影に訪れている。先方からのオファーも多いとのこと。

3.3 天竜二俣から新所原まで

天竜二俣駅を発車し、二俣本町を過ぎるとトンネルをくぐった後に真南方向に進んで403mの天竜川橋梁*を渡る。その先の西鹿島は遠州鉄道の接続駅。進路を西向きに戻し、岩水寺*・宮口*を過ぎるとまもなく古戦場で知られる三方ヶ原台地の中を通る。1573年にこの地で織田徳川連合軍は武田信玄に敗れた(古戦場碑があるのは金指駅の南方)。列車は北端部を三方ヶ原トンネル(440m)で東西に突っ切りフルーツパーク駅。都田川橋梁*を渡り、浜松の奥座敷である都田に着く。この辺から川と並行になり常葉大学前・金指*・岡地・気賀*と過ぎるといよいよ湖沿いに出る。西気賀*・寸座(写真。浜名湖が一番奇麗に見えるとされる)を過ぎると東名高速と並走。浜名湖佐久米・東都築・都築と過ぎて三ケ日*。浜名湖につながる瀬戸を中心に景勝地として知られる。奥浜名湖・尾奈を過ぎ、天浜線最長の利木トンネル(662m)をくぐり知波田で湖畔と別れる。大森・アスモ前を過ぎると左手東海道本線と合流してすぐ新所原に着く。全線が静岡県内にある。尚、掛川から新所原に向かう場合、車窓のハイライトは左側のレイクビューだが、一方で文化財登録されている駅舎は全区間を通してほとんど右側に立地している。

第二章 JR東日本キュンパス旅行

昨年の「JR東日本パス」とほぼ同時期に、今度は平日の旅行需要掘り起こし策として、一日一万円の乗り放題パス「キュンパス」が売り出された。そこで、昨年と同様に、JR東日本管内をぐるっと回る旅行に出かけた。

今回は、日本海側の縦貫特急として昨年乗らなかった「つがる号」に乗り、さらに横断線として「北上線」に乗る計画を立てた。しかし当日に東北新幹線の大規模ダイヤ乱れが発生し、結局東京から東北新幹線・秋田新幹線で大曲へ、奥羽本線に乗り換えて横手で一日目終了、という行程を辿った。

2.1 東北新幹線と秋田新幹線:東京から大曲まで

新幹線乗車時間は、単なる「空き時間」として、備え付けの雑誌を読んだり、ぼーっと窓の外の景色に目を向けたりすることが多い。しかし今回の旅行は、観光地巡りの要素がほとんどなく、「乗り鉄」の色合いが濃い。そこで改めて東北新幹線の乗車中の楽しみ方について考えてみた。

東北新幹線の車窓風景は概して平凡なので、今回も往路復路とも席を立ちやすい窓側(D席)を確保した。景色以外では、駅弁を食べるのは新幹線乗車中の大きな楽しみである。東京駅なら全国各地の駅弁が買える。今回は実際に乗る区間の名物駅弁にこだわることにする。結局今回は一ノ関駅で通常販売している「平泉うにほたて重」を購入した。車内販売は利用者の減少で東海道新幹線ではすでに廃止、東北新幹線でも最速の「はやぶさ」でしか利用できない。しかし新幹線車中の楽しみとしては一部で根強い人気もあるようだ。東北新幹線車内販売では弁当類はなく、ドリンク・おつまみ・お菓子といった物が売られている。今回は通路側座席でもあるので、車内販売が通ったら定番のアイスクリームと「かまぼこで包んだクリームチーズ」を注文した。

予約していた座席は新青森行きだったので、盛岡でこまち号に乗り換え、空いている座席に座った。「キュンパス」なので追加費用はかからない。結局盛岡から先で乗ってくる客は見かけなかった。

2.2 奥羽本線:大曲から横手まで

停車駅は、大曲・飯詰・後三年・横手である。

大曲からの上り線は狭軌・電化・単線区間となる。羽州街道は左手湾曲していて街も街道沿いにある。飯詰を経て後三年は1083年からの後三年の役の合戦場。街道が横切り横手城址は左手。街並みに入り横手に到着。

横手駅はかつては上野までの直通特急が停車する幹線ルートの主要駅だった。しかし山形新幹線が新庄まで延び、大曲から先は秋田新幹線が走るようになると、新庄から大曲までの区間は優等列車の走らない単なるローカル線区間になってしまった。横手駅もかつて優等列車が停まった長いホームがあるが、現在は短い編成のローカル電車が1時間に1~2本停車するのみである。

しかし道路交通の方は、秋田自動車道と東北中央自動車道が横手ICで接しており、交通の要衝となっている。新宿駅・東京駅・横浜駅などへの高速バスが走っている。横手駅にはコンテナ貨物の拠点があるが、自動車運送のみのようである。

2.3 北上線:横手から北上まで

北上線は東北奥羽横断線の一つだが、秋田新幹線ができる前は秋田へ向かう優等列車が走っていたこともある。停車駅は、横手・相野々・小松川・黒沢・ゆだ高原・ほっとゆだ・ゆだ錦秋湖・和賀仙人・岩沢・横川目・立川目(タテカワメ)・藤根・江釣子(エヅリコ)・柳原・北上、である。

横手を出発すると平凡な山間の風景となり、相野々を過ぎるとあっという間に山間部に入る。小松川・黒沢と過ぎ、あまりはっきりしない分水嶺を超えたら岩手県に入りゆだ高原(旧岩手湯田)。湯田温泉峡県立自然公園のエリアに入る。峡谷沿いに走りトンネルを抜けるとほっとゆだ(旧陸中川尻)。ほっとゆだは北上線の途中では最大の駅で、日中は職員も常駐し、乗降客も多い。「信号機がある温泉施設」が併設されていることで有名(今回訪問)。ほっとゆだ駅近くには西和賀町歴史民俗資料館・西和賀町立川村美術館・デッサン館があるが冬季は閉鎖されている。

ほっとゆだを出ると、川が右手から左手に移り、左手にダム湖である錦秋湖が展開してゆだ錦秋湖(旧陸中大石)。ここからの渓谷区間は湯田ダム建設にともない1962年に難工事の末線路が付け替えられた。全長1320mの板敷野トンネルや1514mの仙人トンネル、そして幾つかの橋梁を通り、湯田ダムで錦秋湖が終わると川沿いのとても小さな盆地となり、和賀仙人に着く。勾配を下って岩沢・横川目と過ぎ、次第に平坦地となり立川目(タテカワメ)・藤根・江釣子(エヅリコ)・柳原を経て北上に到着した。

第一章 鉄道150年JR東日本パス旅行

鉄道150周年である。せっかくのお得な「JR東日本パス」を使って旅行できる最後のチャンスなので、思いっきり鉄道に乗る旅にしようと思った。新幹線での移動は味気ないので、なるべく在来線を使うことにした。東日本で未だ特急が数多く走る幹線在来線といえば、常磐線、羽越線、中央線であろう。当初はこの3線全て乗りつぶすことも考えたが、中央線は今後も乗る機会が多いと思われるので今回はパスし、常磐線と羽越線の特急に乗ってJR東日本管内をぐるっと反時計回りに移動することにした。

日本での新たな新幹線は、北海道新幹線の札幌まで延伸、北陸新幹線の敦賀まで延伸、リニアの東京から名古屋までが建設中だが、それ以外はまだ構想の域を出ておらず、少子高齢化などもあり実現は難しい。今回乗る常磐線と羽越線は新幹線化はまず無理で、やれることといえば在来線特急の高速化と容量拡大くらいだろう。そのような新幹線から見離された地域の現状を車窓からでも眺めることとした。このような在来線は海岸線や渓谷沿いなど風光明媚な場所を通る場合も多い。

また今回の旅は、図らずも原子力関連サイトの立地地域の近くを巡る旅でもある。茨城県東海村には日本原電の東海第二発電所や、さまざまな原子力関係の研究施設がある。北上して福島県に入ると、すでに廃止になった福島第二発電所4基と福島第一発電所6基がある。広野駅の先にはサッカー施設「Jビレッジ」があるが、この施設が福島第一発電所の7,8号の増設に付随した設備(建設仮勘定)として整備されたことはほとんど知られていない。事故を起こした福島第一発電所のみならず福島第二発電所も廃止されてしまったが、本当にこれでよかったのだろうか。発電所に「福島」という広域の地名をつけたのはさまざまな理由があったのであろうが、これが事故によりとてつもないマイナスに作用してしまった。二日目に通る新潟県の柏崎市も、隣接する刈羽村にまたがって東京電力の柏崎刈羽原子力発電所が立地している。

1.1 常磐特急ひたち号と秋田新幹線こまち号

1.1.1 常磐線特急ひたち号

東日本反時計回りの旅の最初は、常磐線の特急「ひたち号」に乗って仙台まで移動する。「上野東京ライン」で上野発の東北・高崎・常磐線と東京発の東海道線が再びつながったのに伴い、常磐線特急の始発駅はかつて北への玄関口として数多くの列車が発着した上野駅から、比較的ホームに余裕がある品川駅へと変更された。相次ぐ新幹線の開通により、在来線ホームから遠方へ旅立つというケースはめっきり少なくなってきた。その旅情感が味わえる一つが品川からの特急ひたち号である。

ひたち号は全車指定席で、座席上のランプの色が赤ならば空席、黄色ならばまもなく埋まる席、緑はその区間予約がある指定席である。これは最初中央線の特急に導入されたが、現在では特急踊り子や房総方面への特急もこのシステムとなっている。ひたち3号は上野でほぼ満席となった。

鉄道旅を楽しむならば景色の見やすい窓側をとるのが王道だが、今回は指定席はすべて通路側を確保した。確かに窓からの景色は見づらい。しかし通路側ならトイレに立ちやすいだけでなく、両側の風景の様子がある程度見れる。どうしてもちゃんと見たい場合は席を立ってデッキに行くという手もある。これも通路側だから自由にできる。

列車はビル街から住宅地へ、そして田園風景へと変わっていく。東京中心部から乗った客は水戸以降どんどん降りていく。自分のとなりの窓側席の客も常陸多賀で降りた。こうなってくるとランプの色をみながら席を移動できるので便利である。常磐線は常陸多賀より北側でところどころ海沿いを走る。あまり多くないがそれでも鉄道旅行の醍醐味を味わうことができる。

常磐ハワイアンで有名な湯本駅を過ぎると、久々に大きな街並みが見えてきて「いわき」に着く。前は「平」という駅名だった。いわきから先は単線である。これ以降は東電の原子力プラントの立地地域となる。大野駅自体は特に何もないが、出張サラリーマンが何人か降りた。送迎車が待機していたので、福島第一関連の用件であろう。続いて停車の双葉駅の先で福島第一サイト関連のようすがチラッと見れた。この付近は放射線量が高くなって長い間帰宅困難地域だった。耕作していない田畑や廃墟と化したモーテルが見える。そういえば東日本大震災からもうすぐ12年である。常磐線も一時津波で寸断された。新しい駅ホームや高架の線路は震災後復旧されたものだろう。駅は片方の線路が取り外されて1面だけ使用という形のものも多かった。テレビで震災関連のニュースばかり見させられると飽き飽きするが、こうやって車窓からでも実態を直接目で見るとリアル感がちがう。

原ノ町から先は平凡な農村風景が続き、やがて左から東北本線が合流して岩沼駅を通過、再び都会の景色になり仙台に着く。5時間あまり特急に乗りとおしたのも久しぶりだった。

1.1.2 秋田新幹線こまち号

太平洋側を仙台まで北上したので、次は日本海側に出る横断線である。今回は秋田新幹線こまち号で秋田まで行く。雫石から盛岡を通り東京までは乗ったことがあるが、盛岡から秋田まで乗りとおしは初めてである。

こまち号は盛岡を発車すると、高架から下へ降りて、まだ雪の残る田沢湖線をあまり速度を出さずに走ってゆく。雫石を過ぎると次第に山岳地帯に入り、渓谷沿いをゆっくりと登っていく。山形新幹線は2010年に乗っており、まっすぐ平坦な線路をひた走る新幹線から板谷峠の山越えの山岳路線に変わるのが印象的だった。秋田新幹線もそれほどではないが、やはり山越えである。しばらく渓谷沿いを走った後、長いトンネルを抜けて下りとなり、田沢湖駅に着く。観光客が乗り降りする。有名な乳頭温泉郷はここからバスで行く。

田沢湖から先は山間の農村地帯を縫うように走っていく。大曲で田沢湖線は終わり、奥羽本線で秋田へ向かうために方向転換する。車内アナウンスでは座席の向きを変える時は他の客に一声かけて、と言っていたが、実際に席を動かす客は誰もいなかった。秋田-大曲間30分は逆向きにすわる、というのが慣例になっているようである。秋田へ近づくにつれて車内の客の会話もローカル色が強くなった。

1.2 日本海側を走る特急:いなほ号としらゆき号

1.2.1 いなほ号:秋田から酒田まで

羽越線は過去何回か乗っている。一番最近では青春18きっぷを利用し、一日で東京から秋田まで行った。その時は秋田泊で翌日観光列車「リゾートしらかみ」に乗る予定だったので、酒田から秋田までは真っ暗で景色は見れなかった。今回も秋田発16:37で酒田までに暗くなってしまう恐れもあるが、景色は確実に見れる。

本日のいなほ号の秋田-酒田間、明日の酒田-新潟間および新潟からのしらゆき号はいずれも自由席に乗る。いずれも始発駅から乗るのでいい座席が確保できるという算段である。実際この作戦はうまくいき、思い通りの座席を確保することができた。各座席の背もたれの上部に「チケットホルダー」がある。ここに切符を差し込んでおいて、あとで車掌が車内を回ってチェックする。駅間の時間があまりないときに切符のチェックを効率化するための方策のようである。

秋田を出てしばらくすると海沿いに出た。この後酒田まではかなり海沿いを走っている。ただこの地域は海風が強いらしく、風力発電の風車が数多く立地している。太陽光パネルも目立つ。乗客は大部分が観光旅行あるいは鉄道旅行客と見受けられ、ほとんどの人が海側の座席に陣取っていた。酒田に近づくと日が暮れかけてきた。途中から、日本海に沈む夕日が赤く染まって見えた。これは絶景である。いいタイミングで乗ることができたと思った。酒田に着くころにはかなり暗くなっていた。

1.2.2 いなほ号:酒田から新潟まで

酒田で一泊し、酒田始発の特急いなほ号で新潟を目指す。この区間は2017年に乗っており、岩の点在する風光明媚な海岸線を多く走ることは承知している。昨日同様海側で窓から外が見やすい席を確保した。あつみ温泉駅の手前から村上駅までがそのような車窓ビュー区間で、観光列車「海里」のセールスポイントもこの区間の景観である。線路は単線と複線が入り混じっており、貨物列車と何本かすれ違った。デッドセクションを抜けると村上駅である。乗ってくる人が結構いた。ここからはこまめに停車して新潟へ出る客あるいは新潟から新幹線に乗る客を拾っていく。新発田で羽越線と別れ、白新線を経由して新潟に至る。新潟駅では在来線を新幹線と同じ高架にして、同一ホーム乗り換えができるようにする工事はできていたが、撤去した地上部分や駅ビルはまだまだ工事中で、特に伝統的な「みやげ物屋」がなくなっていてみやげ物の物色に手間取った。

1.2.3 しらゆき号:新潟から柿崎まで

新潟県には上越新幹線と北陸新幹線が通っているが、その間をつなぐのが特急しらゆき号である。新潟から信越本線で直江津まで、さらにえちごトキめき鉄道に入って上越妙高までをつなぐ。本数は少ないがかなりこまめに停車する。新潟駅から上越新幹線と信越本線とでは真逆の方角に出発する。このことは新潟駅の路線図を見て初めて認識した。そのため座席は新潟駅で海と反対側をとった。しらゆき号の車両は基本的にいなほ号と同じで、白を基調としたボディーカラーである。長岡付近から柏崎までは山に近く、まだかなり雪が残っていた。柏崎から柿崎までの区間がかなり海沿いになる。この区間には酒がテーマの観光列車「越乃ShuKura」が走っており、海に面した青海川駅で停車して景色を眺めることができるが、速達が目的のしらゆき号は通過する。本日は上越市の鵜の浜温泉の宿に泊まるため、柿崎で降りた。特急停車駅だが無人駅だった。駅近くのバスターミナルから路線バスで鵜の浜温泉に向かった。宿の部屋からは日本海がよく見えて、昨日に引き続き赤い夕陽が少しの間だけ見えた。