1.jpg)

1.jpg)

1.jpg)

はじめに

備前焼の原点は 寒風古窯(邑久郷)より伊部の熊山にある集団が移ってきた、その頃の焼き物は須恵器が主で壊れやすかった。その中にロクとホラムという二人の若者が居た あるとき硬く焼きあがった須恵器を見て、これからの焼き物はこれだと言ったが、年寄りには受け入れて貰えず 山を追われてしまった。

その頃の焼き物は、中国から入ってきてはいたが、とても高くて一般庶民には手が出せる物ではなかった、あるとき伊部の南大釜に、割れにくい焼き物を探しに出きた商人が訪れ、その硬い焼物を見てすべて買います、これからもどんどん焼いて下さいと言った、これが備前焼の原点と言われている。

備前では ”古き伝統を守り” 昔ながらの登り窯、松割木の燃料を用いて、雅味深い備前焼を作っております。

うわぐすりをかけないで、良質の陶土をじっくり焼き締める、このごく自然な土と炎の出会い、その融合によって生み出される素朴な そして手作りのぬくもりの感じられる焼き物が備前焼です

その土の味を生かした焼成、姿の美しさ巧まない作行きによって、生み出されれた枯淡で素朴の味は、日本美の原点であり、時代の風潮とか流行を超越して多くの人々に愛されてきました。

備前は、わが国の六古窯といわれ、瀬戸、常滑、丹波、越前、信楽、備前、その中でも備前は最も古い窯で須惠器から備前焼になり、無釉(ゆう)焼き締めの伝統を守り続け、千年の間、窯の煙はたえたことが無いと言われている。

江戸時代、備前藩主池田光政公は、備前焼を保護、奨励し窯元から名工を選び、御細工人として扶持を与え、細工物といわれる布袋、獅子などの置物や香炉などもこの頃から作られるようになり、朝廷や将軍に献上品として扱われていた、また酒徳利、水がめ、すりばち、種つぼなどの実用品も多量に生産された。

昔から多くの人に愛されて来た備前焼の人気は、現代においても益々高まってきています。

備前焼の焼成 陶器を焼く温度が 800度以下のものを素焼800度以上を焼きしめ 1000度以上を本焼きという 備前焼は焼成最高温度1320度で本焼きです 備前焼にもいろいろな焼き方がある。

イ) 赤焼(あかやき)= 昔からの焼き方で、赤く焼けるが窯変によって面白味みでる。

ロ) 胡麻焼(ごまやき)= 燃料である松割木の灰が付着し、ゴマをかけたように焼き上がったものいう、焼き上がりによって玉だれ、飛びごま、色ごまなどの変化がでる。

ハ) 桟切焼(さんぎりやき)= 赤黒い肌に灰色のこげができるもので、燃料の炭火の埋まり、酸化焔の焼き物に還元焔が生じ、高熱のため自然にできるもので、榎肌などコゲといわれ一番変化が多い、この変化は陶土に含まれる鉄分が炭素と化合して白色か青色を帯びるためである

桟切という名は、窯を桟で仕切ったスアナ(焔の通る筋)へおいた作品が、こうした現象が起こりやすいところから生じたといわれている。

榎肌焼き=作品に灰がかかってとけきらず、榎の肌のように黒やネズミ色のぶつぶつに焼け上がったもの。

コゲ焼き=スアナなどに詰めた作品は、多くの灰が吹き付けて作品が炭火に埋まって直接が当たらず、その為灰はとけきらずそのまま付着し焦げ付いてしまったもの。

ニ) 火襷(ひだすき)= 作品の地肌の色が白地(やや黄味)に焼け、それに赤色の線が縦横に交差、作品にたすきをかけたように現れるので火襷といわれる、黒色の原土の作品に米のワラをかけてサヤに入れると、直接火に触れず原土は白色になりワラのかかったところが赤色の筋になるのである。

ホ) 青焼(あおやき)= 赤く焼けるはずのものが還元焔によって、青く焼ける場合がある、桟切焼きを出すような強い火熱の場所で焼くと、窯の空気の流通を防ぎ自然と還元することにより、青味を帯びた灰色に焼き上がる これを天然青と呼んで大変珍重された。

また青焼きを人工的に食塩や石灰によって焼成するものを食塩青 石灰青と称している。

へ) その他の焼成

緋(ひ)=作品の一部に特に赤色の現れているものは、緋が出ているといって喜ばれる、炎が強くあたったため出来た緋と、他の器物が覆って出来た緋とがある、一番喜ばれるのは表面から裏面へ赤が抜けているものである、強く当たって出来た緋は紅色で、その周囲を紫色でくま取っており、また生焼けの緋は朱色である。

牡丹餅(ぼたもち)=緋が作品に円筒型に現れたもので器物で覆って出来たもの、焔が直接当たらないところに緋ができ、その形が牡丹餅のように丸いものをいう

飴焼(あめやき)=サヤに入れて焼いた場合よく現れるもので艶のある赤焼をいう

朱泥焼(しゅでいやき)=素地に塗り土をしサヤに入れ焼成する

伏せ焼き(ふせやき)=かぶら徳利などでよく見受けるもので肩のあたりを中心にして上下色変わりになっている、普通赤とネズミの二色である。

(以上備前焼の本より抜粋)

雑 学

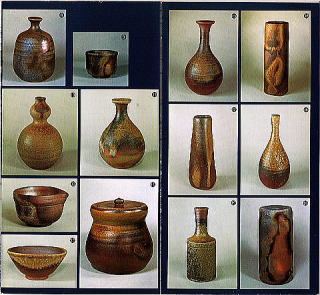

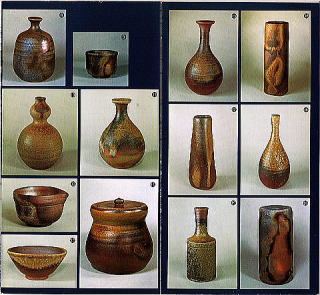

これよりは私が集めてた、備前焼を紹介して行きますが、一口に備前焼といってもいろいろ有るみたいです、私が思うに備前焼は、生活陶器と言うより素焼の美を楽しむ、飾り、置物に近いのではないかと理解してる。

粘土でも山の土、畑の土、田んぼの土、それと窯元が独自で作り上げてきた○秘の土、窯元の土は殆どがベールに包まれている、それと窯の種類と火の加減、物により焼成時間が異なるし、塩を入れたり、窒素入れたり、直接炎を当てない様にしたり、作家独自の勘もあるらしが、自分の思っていた色、焼き上がりが出る事も有るが、ほとんど同じ模様は出せないらしい。

備前の土は最近は個人でも手に入る様になったが、昔の土は手に入らないし、電気窯やガス窯では備前焼本来の味が出ないと言う、素人には良い物を焼くのは難しいかも・・・

陶器は焼き上がった時が完成でなく、使いこなしてこそ完成する物です、そうゆう事では私の物は殆どが未完成品です。

*窯印や銘が大ほど作者の自信作なのか?陶印の無い物は共同窯から個人窯になったからなのか、それともテスト作品?昔なら壊していたものか!(研究品)

*備前物は少し値が張るため普通では購入しない、お土産にするには最適です

作家の不明のものは後日調べてみますが知ってる人がおりましたら メール(表紙)等でお教え願えれば幸せに存じます

(本サイトの情報、内容に付きましては一切の責任は持ちません)

1.jpg)

1.jpg)

1.jpg)